Archives

Dysfunction in inhibition and executive capabilities in children with autism spectrum disorder: An eye tracker study on memory guided saccades

Images Download Cite Share Favorites Permissions REVIEW Eye Tracking to Assess the Functional Consequences of Vision Impairment: A Systematic Review

Dysfunction in inhibition and executive capabilities in children with autism spectrum disorder: An eye tracker study on memory guided saccades

Benefits from Vergence Rehabilitation: Evidence for Improvement of Reading Saccades and Fixations

Saccadic adaptation shapes perceived size: Common codes for action and perception

Contrast sensitivity and visual acuity in subjects wearing multifocal contact lenses with high additions designed for myopia progression control

Enfants et écrans À la recherche du temps perdu

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/16/fbec6abe9d9cc1bff3043d87b9f7951e62779b09.pdf

Le Président de la République a souhaité installer, mi-janvier 2024, une Commission constituée

d’experts issus de la « société civile » pour évaluer les enjeux attachés à l’exposition des enfants aux

écrans et formuler des recommandations.

Colloque Troubles du Neurodéveloppement et Apprentissages Scolaires : Comprendre et Accompagner 17 et 18 mai

17 et 18 mai 2024

présentiel et distanciel

CASABLANCA – Maroc

L’APPEA est partenaire de cet évènement organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé

Les troubles du neurodéveloppement (TND) sont les conséquences neurologiques, psychiatriques et psychologiques de lésions cérébrales néonatales (physiopathologie) souvent minimes ; ce sont des anomalies du neurodéveloppement et plus précisément des anomalies des échanges d’informations, des troubles des neuro-connexions. A ce titre, certains parlent par extension de « maladies » des synapses . Mais ce ne sont pas à proprement parler des « maladies » au sens commun de terme, ce sont davantage des « bifurcations », des différences, une réalité avec lesquelles il nous faut composer sans chercher à la corriger systématiquement, la reconnaitre, l’accepter et essayer, autant que faire se peut, de faciliter la vie des enfants et des adolescents qui en souffrent.

Génétique et environnement jouent un rôle dans la survenue des troubles, parallèlement à la manière dont sont vécues ses expériences relationnelles avec son entourage par l’enfant. Il est donc important de se référer à un modèle biopsychosocial du développement.

Les TND rassemblent une diversité de manifestations et de symptômes aussi divers que le trouble du spectre de l’autisme, le retard du développement intellectuel ou encore les troubles des apprentissages et le TDAH. C’est une notion aujourd’hui centrale pour tous les professionnels de l’enfance, qu’ils exercent dans le domaine sanitaire, du médicosocial, du social ou dans celui de l’éducation.

Les difficultés de l’enfant ou de l’adolescent se manifestent souvent par une limitation de l’activité (interactions, communication, fonctionnement adaptatif, apprentissages au sens large, …) et une restriction de la socialisation.

Dans la majorité des cas, les TND n’apparaissent pas de façon isolée ou sous une forme « pure » et sont le plus souvent associés entre eux. Ils peuvent aussi être combinés à d’autres troubles ou conditions médicales, et leur symptomatologie au caractère durable est donc rarement spécifique. Leurs trajectoires évolutives sont plurielles et difficiles à pronostiquer avec un fort retentissement fonctionnel : personnel, social, scolaire ou professionnel (notion de handicap).

Il s’agit dorénavant d’un problème de santé publique devant être abordé de manière pluridisciplinaire et nécessairement croisé avec les nouvelles conceptions du handicap et de l’école inclusive. Comprendre ces troubles et leurs concepts théoriques nous invite à repenser la façon d’envisager le développement de l’enfant, à initier les nouvelles démarches évaluatives et diagnostiques pour les professionnels de santé, enfin à concevoir les interventions thérapeutiques, psychologiques et éducatives innovantes dans les différents espaces de vie de l’enfant (familial, social, scolaire) : ce seront les 3 grands axes explorés au cours de ces 2 journées de conférences, de tables rondes et de rencontres.

Les conférencier(e)s et intervenant(e)s des différents champs du sanitaire, du médicosocial, du scolaire et de l’éducatif partageront les connaissances scientifiques et professionnelles et contribueront à la convergence des points de vue et des modalités d’intervention.

Infos et inscriptions :

Comprendre le langage des yeux : les secrets de la perception du regard

Comprendre le langage des yeux : les secrets de la perception du regard

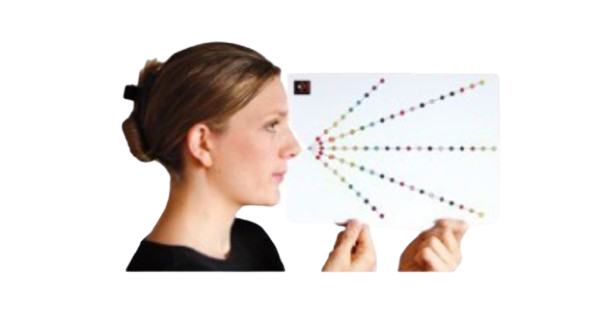

La capacité à comprendre la direction du regard est une compétence sociale fondamentale. Mais comment notre cerveau traite-t-il cette information visuelle ? Dans une étude récente intitulée « The Time Course of Information Processing During Eye Direction Perception », menée par Marie-Noëlle Babinet, Pr. Caroline Demily, Eloïse Gobin, Clémence Laurent, Thomas Maillet et Pr. George A. Michael, deux expériences ont exploré cette question en manipulant la présentation du visage et des yeux. Leurs résultats, publiés dans une étude récente, apportent de nouvelles perspectives sur la façon dont nous percevons le langage des yeux et du visage.

Priorité oculaire : le traitement commence par les yeux

Tandis que plusieurs théories s’opposaient; suggérant soit que le traitement du visage précède celui des yeux, soit l’inverse; les résultats de cette étude apportent de nouvelles réponses. Quelle que soit la direction du visage, les participants ont des temps de réaction plus rapides lorsque les yeux sont présentés avant le visage. Cela suggère que notre cerveau accorde une priorité au traitement des yeux, qui agissent comme des aimants pour notre attention visuelle.

Contexte facial : la clé de la perception du regard

Mais la simple présence des yeux ne suffit pas à elle seule pour comprendre la direction du regard. Les résultats montrent que la discrimination de la direction du regard est facilitée par le contexte facial. Lorsque les yeux sont présentés seuls, sans le reste du visage, la perception du regard est moins précise. Cela souligne l’importance du contexte facial dans notre capacité à interpréter les signaux sociaux.

Impact de la direction du visage

De plus, la direction du visage influence également la perception du regard. Les résultats montrent que lorsque le visage est directement orienté vers le spectateur, la perception du regard est plus précise que lorsque le visage est dévié. Cette observation suggère que la disposition spatiale des caractéristiques du visage, comme les yeux et la bouche, joue un rôle dans la facilitation de la perception du regard.

En résumé, cette étude via ces expériences apporte de nouvelles perspectives sur la manière dont nous percevons le langage des yeux et du visage. Elles soulignent l’importance du contexte facial dans la perception du regard et mettent en évidence le rôle crucial des yeux comme premiers acteurs dans ce processus. Ces découvertes enrichissent notre compréhension de la cognition sociale et ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur la perception visuelle des signaux sociaux.

The Time Course of Information Processing During Eye Direction Perception

Part time patching treatment outcomes in children with amblyopia with and without fusion maldevelopment nystagmus: An eye movement study

Benefits from Vergence Rehabilitation: Evidence for Improvement of Reading Saccades and Fixations

Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Des chercheurs découvrent une raison étonnante

source :Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Des chercheurs découvrent une raison étonnante – Sciences et Avenir

Si nous clignons des paupières, ce n’est pas dans le seul but de lubrifier nos yeux. Une équipe américaine vient de mener un test, démontrant que cette action mécanique augmente notre perception visuelle.

Nous clignons des yeux très souvent, environ 10% de notre temps d’éveil y est consacré.

Pour éviter que nos yeux ne s’assèchent, nous clignons des paupières. Nous savons depuis quelques années que le clignement permet également de réguler le film lacrymal, la fine pellicule de larmes recouvrant et protégeant la cornée. Ainsi que, par un effet essuie-glace, d’améliorer la qualité optique de l’image projetée sur la rétine.

Nous clignons des yeux durant 10% de notre temps d’éveil

Cependant, nous clignons des yeux très souvent, environ 10% de notre temps d’éveil y est consacré. En tout cas, bien plus souvent que nécessaire si ce réflexe n’avait comme but que ces seules opérations de “maintenance“, s’interrogent trois auteurs d’une étude américaine venant de paraître dans les pages de la revue Pnas.

Surtout que cligner des yeux semble avoir un coût pour notre vision, voire notre survie. « Chaque clignement peut durer jusqu’à 300 millisecondes, écrivent les chercheurs, obturant significativement l’acquisition d’information visuelle et pouvant retarder d’autant une réponse motrice à des évènements visuels importants. »

En clair, ce réflexe du clignement n’est-il pas dommageable lorsqu’un danger arrive brusquement en face de vous et qu’il nécessite de réagir quasi instantanément ? Comment le système visuel peut-il gérer ces interruptions de messages sur la rétine ?

L’utilité du clignement de paupières

En couplant un oculomètre de haute résolution capable de suivre et d’enregistrer les mouvements oculaires, avec des systèmes d’analyse spectrale des signaux visuels, les chercheurs ont obtenu une partie de la réponse à leurs questions. Une douzaine de volontaires d’une vingtaine d’années devaient dire si des trames de lignes noires et blanches étaient tournées à 45° dans le sens horaire ou à l’inverse. L’expérience consistant alors à évaluer le pouvoir de résolution optique des individus testés et leurs capacités à discerner la finesse des mires présentées.

Résultat : au lieu d’affaiblir leur perception des images, les chercheurs ont trouvé que cette dernière était d’autant meilleure qu’un clignement de paupières avait eu lieu juste avant. Et ce, qu’importe que celui-ci ait été volontaire car demandé par l’expérimentateur, ou non.

Le clignement des yeux peut vous sauver la vie

Loin d’affaiblir la capacité de réponse de l’être humain, le clignement semble donc augmenter sa stimulation rétinienne. Ce faisant, il permet d’accroitre sa visibilité et son champ visuel en dépit du temps perdu durant lequel l’œil n’est plus exposé à la scène.

En outre, l’analyse des signaux spectraux de cette étude scientifique montre que l’accroissement s’avère d’autant plus important que les fréquences spatiales sont basses, c’est-à-dire que les images sont grossières et qu’elles doivent être perçues rapidement, par exemple dans le cas d’un objet en mouvement. Ce qui tendrait à démontrer que le clignement des yeux, loin d’handicaper un individu, semble au contraire être conçu pour lui sauver la vie…

Les anomalies oculomotrices dues aux médicaments

LES ANOMALIES OCULOMOTRICES DUES AUX

MÉDICAMENTS

VAN NECHEL C.*

Vidéos: Définition et histoire de la posturologie par Neha ( Bon pied Bon oeil )

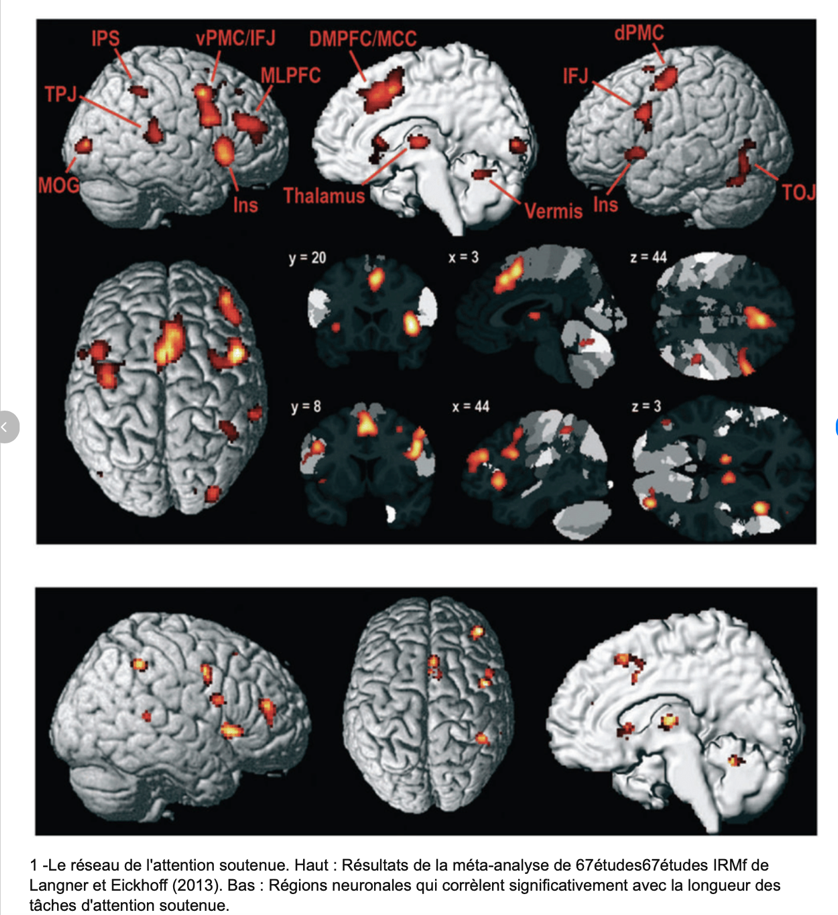

LA CONSTRUCTION DE L’ATTENTION VISUELLE MISE EN ÉVIDENCE AU NIVEAU NEURONAL

Un panneau publicitaire géant clignote au bord d’une route de campagne. Pourquoi attire-t-il davantage notre attention que d’autres éléments du décor ? À l’Institut du Cerveau, Tal Seidel Malkinson, Jacobo Sitt, Paolo Bartolomeo et leurs collègues montrent que l’attention exogène — c’est-à-dire la capacité à être attiré involontairement par un élément précis de notre environnement — est construite dans le cortex de manière graduelle, de l’arrière vers l’avant du cerveau, au sein de trois réseaux fronto-pariétaux. Ces réseaux de neurones nous permettraient notamment d’explorer l’espace de manière efficace en négligeant les objets qui nous sont déjà familiers, au profit de stimuli nouveaux ou inattendus. Les résultats des chercheurs sont publiés dans la revue Nature Communications.

A Systematic Review on Visual-Processing Deficits in Neurofibromatosis Type 1: What Possible Impact on Learning to Read?

Chaine YouTube: Neuro-Ophthalmology with Dr. Andrew G. Lee

Contribution of stereopsis, vergence, and accommodative function to the performance of a precision grasping and placement task in typically developing children age 8–14 years

Contribution of stereopsis, vergence, and accommodative function to the performance of a precision grasping and placement task in typically developing children age 8–14 years

Highlights

- •

Binocular viewing is associated with more efficient prehension performance in typically developing children and adolescents.

- •

Better fusional vergence is associated with higher peak velocity of the reaching movement.

- •

Lower stereoacuity threshold is associated with shorter grasp duration.

- •

Optimal development of upper limb reaching and grasping movements relies on normal binocular vision.

Abstract

Upper limb reaching and grasping movements are performed more efficiently during binocular viewing; however, the distinct contribution of stereopsis, fusional vergence, and accommodation (binocular facility, amplitude and accuracy) has not been examined in typically developing children. This study examined binocular visual function in a cohort of 57 typically developing children, 8 to 14 years old. Hand kinematics were recorded using a motion capture camera while children performed a prehension task involving threading a bead onto a needle. Results showed that different aspects of binocular vision contribute to the control of distinct phases of upper limb movements. Specifically, fusional vergence was associated with higher peak reach velocity, stereoacuity was associated with shorter grasp execution, and accommodation was associated with shorter placement duration. These findings suggest that different aspects of binocular vision play an important role in optimizing the control of distinct phases of prehension movements during development.

Introduction

Normal binocularity provides important input for the planning and execution of upper limb movements, such as reaching and precision grasping in adults (Fielder & Moseley, 1996; Grant, Melmoth, Morgan, & Finlay, 2007; Jones & Lee, 1981; Melmoth & Grant, 2006; Servos, Goodale, & Jakobson, 1992). Furthermore, research demonstrated that fusional vergence and stereoacuity are associated with the control of distinct phases of a prehension movement, namely, reach (i.e., transport) and grasp (Melmoth, Storoni, Todd, Finlay, & Grant, 2007; Mon-Williams & Dijkerman, 1999). In typically developing children, binocular viewing is also associated with improved performance of prehension (Alramis, Roy, Christian, & Niechwiej-Szwedo, 2016), which is more evident in older children (Suttle, Melmoth, Finlay, Sloper, & Grant, 2011; Watt, Bradshaw, Clarke, & Elliot, 2003). Given that improvements in binocular vision extend beyond the first decade (Giaschi, Narasimhan, Solski, Harrison, & Wilcox, 2013), it is possible that maturation of binocular vision contributes to improved fine motor skill performance. However, it is currently unknown whether stereoacuity and fusional vergence provide a distinct contribution to the control of reaching and grasping in children. Therefore, the goal of this study was to assess the contribution of stereopsis, fusional vergence, and accommodation to the performance of a precision manipulation task in typically developing children, 8 to 14 years old.

Semaine du cerveau : VOIR LA SANTÉ DU CERVEAU À TRAVERS LES YEUX : REGARDS CROISÉS DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET DE L’ORTHOPTIE

VOIR LA SANTÉ DU CERVEAU À TRAVERS LES YEUX : REGARDS CROISÉS DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET DE L’ORTHOPTIE

Les déficits visuels sont souvent les premiers signes annonciateurs de pathologies (Alzheimer, Parkinson, etc.) mais peuvent être invisibles. C’est à travers une approche interdisciplinaire entre orthoptistes et chercheurs que des nouveaux outils d’oculométrie sont proposés pour mesurer ces déficits visuels « invisibles » et ainsi aider au diagnostic précoce, mais aussi proposer des pistes de rééducation.

- Tout public, partir de 16 ans

- Entrée libre – sans inscription

Où ?

Bibliothèque universitaire Sciences de l’Université Lyon 120 avenue Gaston Berger, 69100, Villeurbanne

Quand ?

- 5 mars 2024

- de 17h à 19h

Orateur(s)

- Valérie Gaveau, maîtresse de conférences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

- Myriam Prost-Lefèbvre, orthoptiste, Hôpital Henry Gabrielle

- Laure Pisella-Rosine, directrice de recherche CNRS, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Admission

- Tout public

Publications scientifiques Tobii

TDAH : la proprioception est-elle une pièce manquante du puzzle ?

ARTICLE SOURCE https://www.institut.neurosens.fr/blog/les-troubles-visuels-chez-l-enfant-tdah.html

« TDAH : la proprioception est-elle une pièce manquante du puzzle ? »

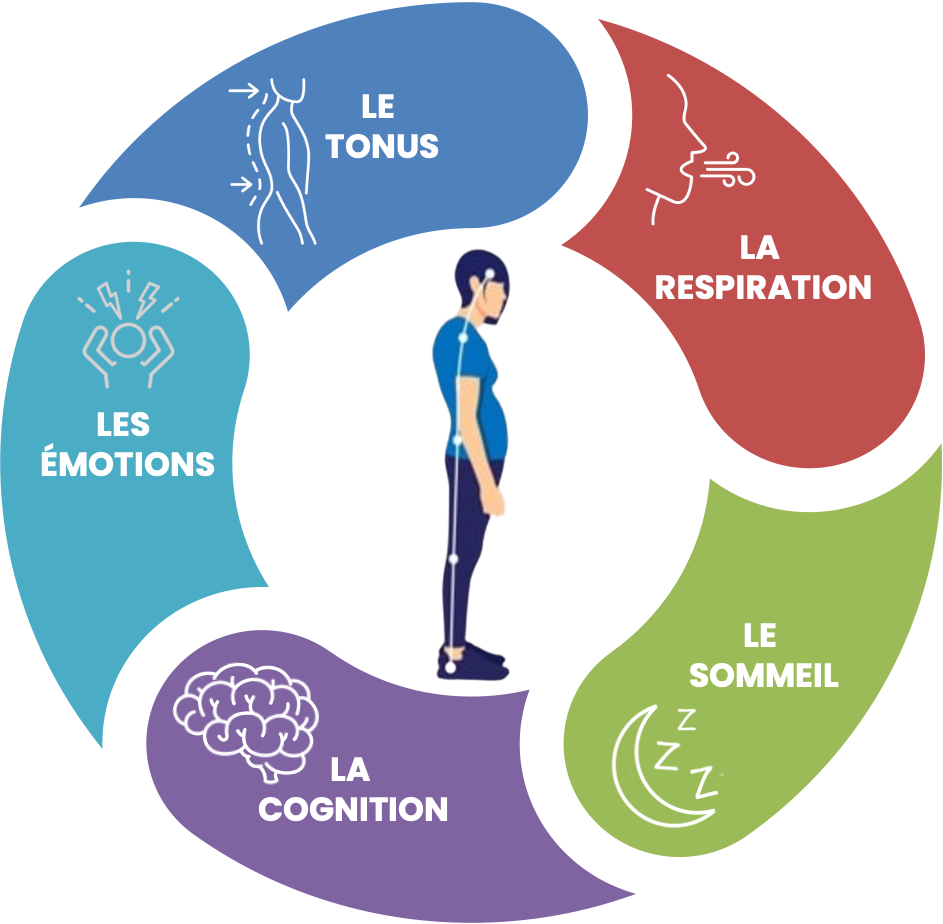

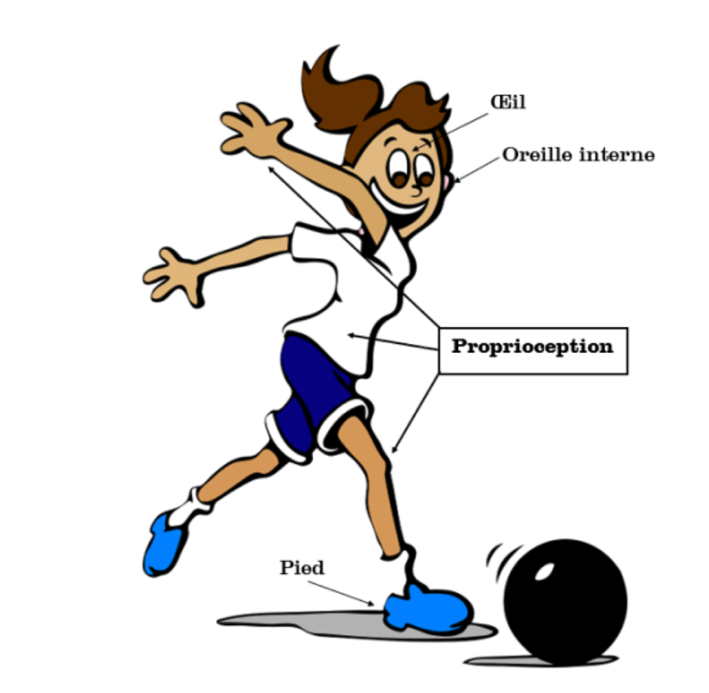

La proprioception, grâce à ses trente millions de capteurs sensoriels disséminés dans le corps humain est ce sens par lequel s’organise le tonus musculaire postural pour réaliser les mouvements désirés.

Elle constitue le premier des 5 piliers du concept neuro psychophysiologique sur lequel se fonde l’approche globale pour l’éducation et la santé proposée en neurothérapie.

La proprioception oculaire contribue avec les informations rétiniennes à la vision.

Or, de nombreuses personnes atteintes de TDAH éprouvent des difficultés visuelles. Ces dernières peuvent aggraver leurs problèmes d’attention au quotidien.

Les types de troubles visuels rencontrés par les individus souffrant de TDAH, sont, notamment :

- l’astigmatisme,

- l’hypermétropie,

- le strabisme, ainsi que

- des problèmes de vision non spécifiés et/ou auto-déclarés,

- une réduction du point de convergence proche,

- des retards et des variabilités de la réponse accommodative.

Ces résultats soulignent l’importance de réaliser un bilan orthoptique presque systématiquement chez les patients atteints de TDAH. Non seulement pour établir un diagnostic différentiel, mais aussi pour améliorer leur qualité de vie.

Il est important d’envisager cet examen de manière systématique avant de procéder à des évaluations cognitives.

En effet, étant donné que les troubles visuels peuvent directement influencer les performances lors des évaluations, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs pour éviter des interprétations erronées des capacités d’un patient.

TROUBLES VISUELS ET MOTRICITÉ OCULAIRE

Il est primordial d’identifier et de traiter les troubles de la motricité oculaire chez les enfants, les adolescents et les adultes présentant des signes d’inattention ou de faibles performances académiques ou professionnelles.

En effet, une association significative a été observée entre le TDA et les troubles visuels de convergence. Ils affectent jusqu’à 16 % des cas.

Le déficit de convergence de la vision rend la lecture particulièrement ardue pour ces individus, compromettant leur capacité à suivre les tâches scolaires et leur intégration sociale.

Les troubles de la motilité oculaire, tels que la phorie, peuvent également être fréquents chez les personnes atteintes de TDA. En particulier lorsqu’elles sont soumises à des situations de stress ou de fatigue. Ces troubles visuels entravent encore davantage les activités d’apprentissage et peuvent contribuer aux difficultés de concentration.

DIFFICULTÉS D’ORIENTATION SPATIALE

Les troubles visuels les plus courants observés chez les individus atteints de TDA/H incluent des difficultés d’orientation spatiale. Cela se traduit par une incapacité à repérer des objets ou des personnes dans leur champ visuel.

Ils peuvent également éprouver des difficultés à fixer et suivre des objets en mouvement. Cela peut compliquer des activités telles que la lecture, l’écriture et même la conduite.

Ces difficultés de concentration visuelle peuvent contribuer à des niveaux plus élevés de distraction et d’hyperactivité, caractéristiques du TDA/H.

Une évaluation régulière de la vision chez les patients TDA/H est donc essentielle. Elle sert à identifier et traiter les troubles visuels sous-jacents. Notamment parce que ces derniers pourraient aggraver les symptômes du trouble.

QUAND LA PROPRIOCEPTION ET L’ATTENTION S’EN MÊLENT !

LA PROPRIOCEPTION

La proprioception est souvent décrite comme le « sixième sens ». En effet, elle est fondamentale à notre perception de nous-mêmes et de notre environnement. Et ce, bien qu’elle soit moins connue que les cinq sens traditionnels. Elle peut être vue comme la « mère de nos sens » en raison de son rôle primordial dans la coordination et la régulation de tous les autres sens et mouvements.

Le sens du mouvement (Pr Alain BERTOZ)

Le sens du mouvement (Pr Alain BERTOZ)

DÉFINITION

- La proprioception est le sens qui nous informe de la position relative de nos parties du corps, de leurs mouvements, et de la force appliquée par nos muscles. C’est une forme de perception sensorielle qui permet au cerveau de connaître la position de chaque partie du corps dans l’espace sans avoir à la regarder. Cela inclut la capacité de détecter des changements dans la position corporelle, la tension et la force musculaire, et le sens de l’équilibre.

Ce sens proprioceptif est rendu possible grâce à une série de récepteurs. Ces derniers se situent dans nos muscles, nos tendons, nos ligaments, et nos articulations. Ces récepteurs ont le nom de mécanorécepteurs. Ils comprennent les fuseaux neuromusculaires et les organes tendineux de Golgi. Ces derniers envoient des informations au système nerveux central sur la position et le mouvement du corps.

POURQUOI LA PROPRIOCEPTION EST-ELLE LA « MÈRE DE NOS SENS » ?

La proprioception est la « mère de nos sens ». En effet, elle est essentielle à la réalisation de pratiquement toutes les actions motrices. Sans elle, des tâches simples comme marcher, toucher son nez du bout du doigt, ou même tenir une fourchette deviennent difficiles, voire impossibles. Elle joue un rôle crucial dans la coordination des mouvements volontaires, l’équilibre, le réflexe de posture, et la locomotion.

De plus, la proprioception contribue à l’harmonisation des informations sensorielles provenant de la vue, de l’ouïe, du toucher, du goût et de l’odorat. Elle permet une interaction fluide et adaptée avec l’environnement. Elle est également indispensable pour l’apprentissage de nouvelles compétences motrices, comme jouer d’un instrument de musique ou pratiquer un sport.

En résumé, la proprioception est un système de feedback interne qui permet au corps de fonctionner comme une unité cohérente. Elle facilite ainsi l’intégration des autres sens et soutenant la capacité à interagir avec le monde de manière significative et compétente.

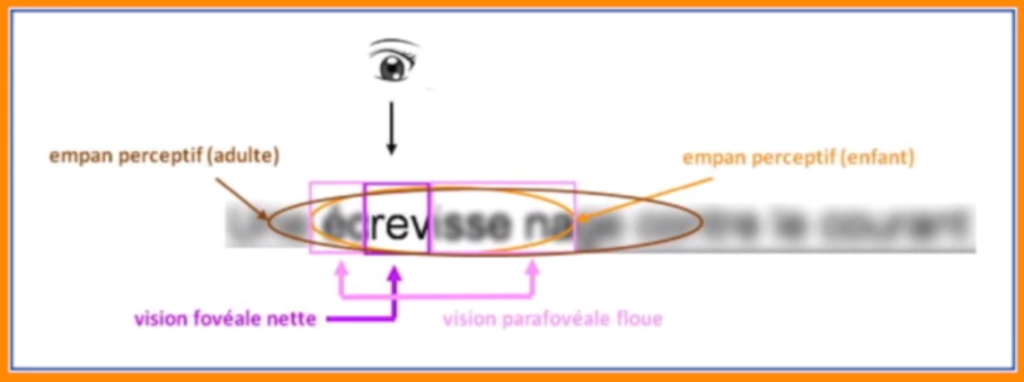

LECTURE ET PROPRIOCEPTION

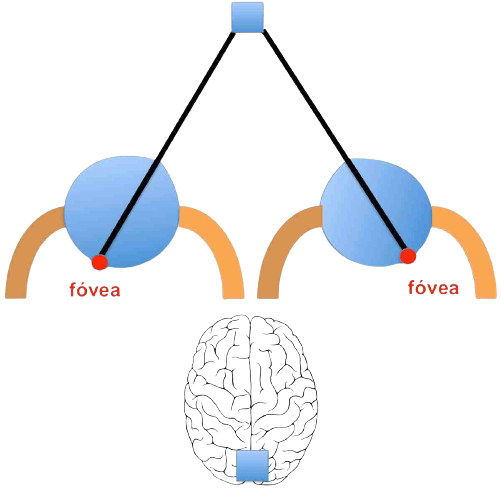

La lecture ne se limite pas à la reconnaissance des symboles perçus par la vision – lettres et mots – et à leur association avec les sons correspondants. Elle implique également une série de mouvements oculaires précis.

Comprendre le texte écrit va au-delà de la simple reconnaissance des mots ; cela requiert une construction cognitive complexe. Avoir une bonne vue est nécessaire, mais insuffisante pour une lecture efficace. Le cerveau doit coordonner les mouvements oculaires avec une précision remarquable. Pour cela, il a besoin d’être constamment informé de la position de la rétine dans l’espace. Cette information cruciale est fournie par la proprioception.

Lire implique la capacité de focaliser nettement sur un point et d’exécuter des saccades oculaires fluides et précises pour que le regard se pose exactement sur le « centre de gravité » du mot à décoder.

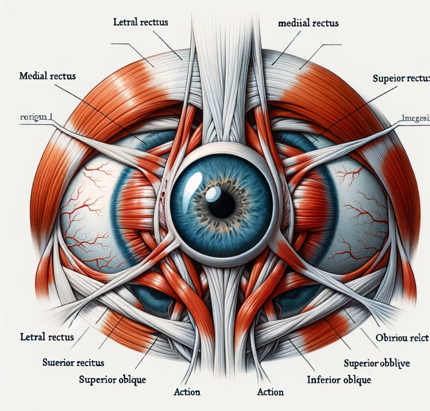

Capture d’écran extraite de YouTube : Orthophonie 94

Les six muscles oculomoteurs jouent un rôle clé dans la coordination de ces mouvements minutieux. Ils transmettent au cerveau, par le biais de la proprioception, des données sur la tension musculaire, qui à son tour détermine la position des yeux dans leurs orbites.

Le Professeur JP Roll du CNRS souligne l’importance de cette connaissance précise de la position des yeux et de la rétine pour un mouvement oculaire exact et efficace pendant la lecture. C’est une compétence directement influencée par la proprioception des muscles oculaires.

Le Professeur JP Roll du CNRS souligne l’importance de cette connaissance précise de la position des yeux et de la rétine pour un mouvement oculaire exact et efficace pendant la lecture. C’est une compétence directement influencée par la proprioception des muscles oculaires.

L’ATTENTION

DÉFINITION

L’attention est le processus central impliqué dans le contrôle et l’exécution de nos actions. Elle consiste à sélectionner des informations sensorielles et des processus mentaux pour structurer nos actions futures. Ce concept est essentiel dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de l’apprentissage à la prise de décision pour élaborer des plans d’action.

Certains auteurs associent l’attention à la notion de « surveillance ». Cette dernière est un premier niveau d’attention.

Pour d’autres, ces concepts diffèrent, la surveillance étant plutôt temporelle tandis que l’attention est spatiale.

On assimile souvent la vigilance à l’éveil. Elle se caractérise par la mobilisation de ressources pour l’attention et la préparation des structures neuronales à traiter des actions spécifiques.

Par exemple, lorsque nous attendons à un feu rouge en voiture, notre cerveau est vigilant et réceptif à un changement de couleur. Il mobilise notre système perceptif visuel pour détecter le passage au vert.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTENTION

Dans la neurophysiologie, on identifie différents types d’attention :

- Attention focalisée : Diriger les sens vers une seule source, focalisant notre perception sur un élément spécifique. Ce processus émerge en premier dans le développement.

- Attention soutenue : Maintenir la concentration sur une activité pendant une période prolongée, souvent sur plusieurs minutes. C’est un niveau d’attention qui se développe ensuite chez l’enfant.

- Attention sélective : Choisir certains stimuli dans un environnement avec plusieurs distractions, en écartant les éléments non pertinents. Cruciale pour l’apprentissage, elle permet de se concentrer sur ce qui importe.

- Attention partagée : Être efficace dans la perception de deux stimuli différents simultanément.

Alternance d’attention : Passer d’une tâche à l’autre sans confusion tout en maintenant un niveau d’efficacité constant. - Attention exécutive : Contrôler nos processus cognitifs, notamment dans la prise de décision, la détection d’erreurs et l’inhibition des réponses automatiques. Elle représente le stade le plus avancé de l’attention dans le développement cognitif.

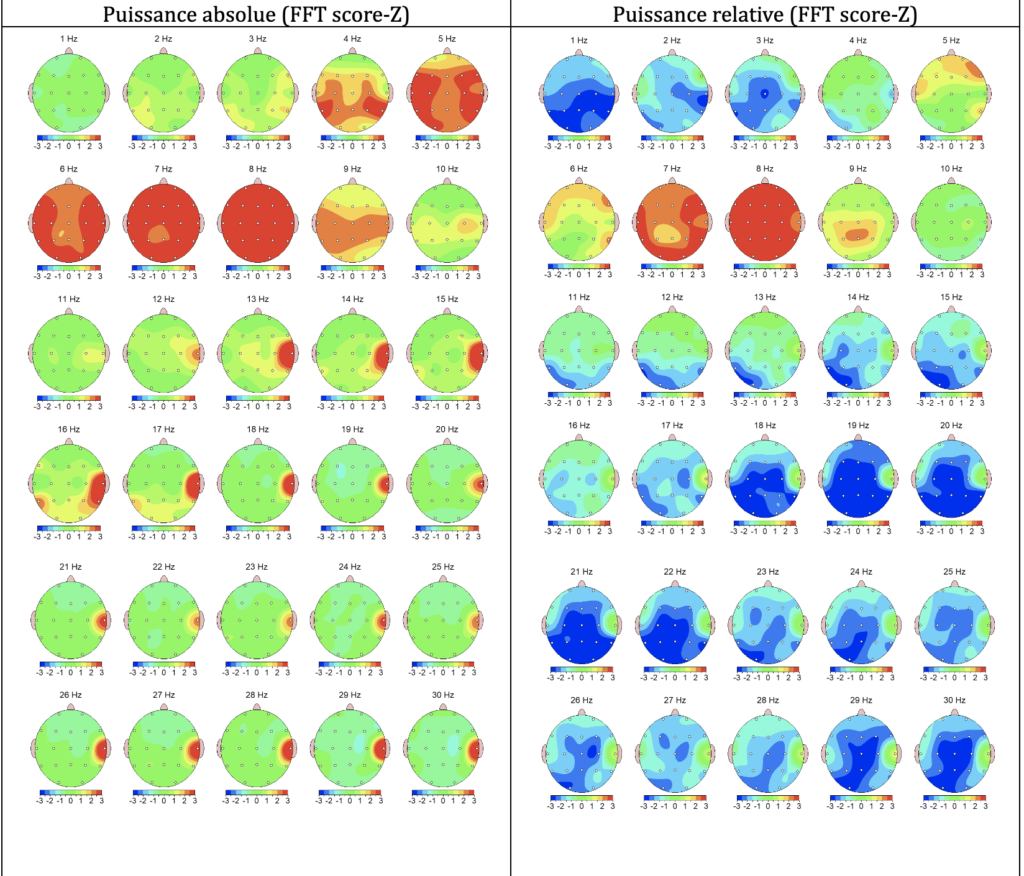

ÉVALUATION ET ENTRAÎNEMENT DES FONCTIONS CÉRÉBRALES PAR NEUROFEEDBACK EEGQ

ÉVALUATION ET ENTRAÎNEMENT DES FONCTIONS CÉRÉBRALES PAR NEUROFEEDBACK EEGQ

EVALUATION EEGQ

L’évaluation des fonctions cérébrales par Neurofeedback EEGq représente une méthode innovante pour comprendre les liens entre les fonctions de l’attention et les troubles visuels liés au TDA/H.

Cette approche vise à mesurer et réguler l’activité cérébrale. L’objectif est d’améliorer entre autres l’attention, la concentration, l’auto-régulation émotionnelle ainsi que les fonctions motrices et proprioceptives.

L’EEGq (électroencéphalographie quantitative) permet de mesurer les fluctuations électriques du cerveau, offrant ainsi des informations chiffrées sur son fonctionnement.

L’évaluation commence par la réalisation d’un EEGq au cours duquel les signaux électriques du cerveau sont enregistrés. Ils sont ensuite transmis à une base de données normatives. Ils sont comparés à des données “normales” de personnes correspondant au même profil (âge, sexe..).

Le résultat obtenu est représenté sous forme de cartographie cérébrale en couleurs. Elle permet d’avoir un aperçu des zones cérébrales dont l’activité est “normale”, “modérée”, “trop lente” ou “suractivée”.

EEG quantitatif

Plus les données s’écartent de la norme, plus les couleurs sont foncées. Le vert correspond à la norme, le bleu clair à foncé à une carence et le jaune, orange à rouge à un excès.

Ces données sont ensuite analysées pour identifier les schémas d’activité cérébrale associés au TDA/H, ainsi que les schémas liés à l’auto-régulation émotionnelle.

Les schémas d’activité cérébrale perturbés sont identifiés. Un protocole personnalisé est alors mis en place pour pallier les difficultés rencontrées au quotidien. L’entraînement par neurofeedback peut être initié.

ENTRAÎNEMENT ET MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE

Les séances de Neurofeedback EEGq sont conçues pour renforcer les schémas d’activité cérébrale bénéfiques. Ils réduisent simultanément ceux associés aux symptômes du TDA/H, aux troubles visuo-moteurs et aux difficultés d’auto-régulation émotionnelle. Ces séances régulières permettent de fournir en temps réel un retour auditif et visuel sur l’activité du cerveau afin de s’entraîner à effectuer différentes tâches cognitives et émotionnelles tout en restant calme sur le plan moteur. L’objectif étant d’inhiber l’activité cérébrale des zones rapides en excès et de renforcer celle des zones lentes en carence.

La personne apprend ainsi à moduler son activité cérébrale pour atteindre des états mentaux plus adaptatifs, y compris une meilleure régulation émotionnelle.

L’ÉDUCATION PROPRIOCEPTIVE

Des exercices posturaux et visuo-moteurs quotidiens associés à l’entraînement cérébral complètent l’approche globale en neurothérapie.

Ces exercices facilitent l’intégration visuo-proprioceptive pour la perception et le contrôle de l’orientation spatiale.

Et pour contacter l’Institut Neurosens

Rêver les Nymphéas, l’œil copiste

Article et vidéo:

https://www.naimaunlimited.com/biblio/rever-les-nympheas-loeil-copiste/

Séance d’eyetracking sur Reflets verts de Claude Monet au Musée de l’Orangerie, Paris

L’eye tracking (ou suivi du regard) est une technique permettant d’enregistrer les mouvements oculaires avec des lunettes équipées de capteurs. Dans le film, chaque point de couleur correspond à un point de fixation des yeux, donnant l’illusion que l’œil vient déposer une par une, des touches de couleur sur la toile. Le regard projeté devient œuvre. Les couleurs des points sont tirées de la palette de Monet.

Unique Patterns of Eye Movements Characterizing Inattentive Reading in ADHD

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10870547231223728

Objectif:

Méthode et résultats :

Conclusion:

STRAS&ND Soirée des familles : Autisme et écrans

L’instant Canopé: Le Cartable Fantastique

[Article BIOJ] The Effect of Illumination on Positive Fusional Vergence

source: https://bioj-online.com/articles/10.22599/bioj.296

Abstract

Background: Positive fusional vergence (PFV) is vital in maintaining fusion in critical and continuous near tasks such as reading or performing digital screen tasks. This study investigated how PFV changed under various lighting conditions.

Methods: This cross-sectional study recruited 34 participants aged between 21 and 25 years, with best corrected visual acuity (BCVA) 0.0 logMAR and insignificant refractive error. Three different illuminations—low illumination (50 lux), medium lighting (100 lux), and high illumination (150 lux)—were used to examine the ocular parameters PFV (blur, break, and recovery points), contrast sensitivity and pupil diameter.

Results: Pupil diameter changed significantly in different room illuminations (p = 0.00). There was no significant difference in contrast sensitivity across the three levels of room illumination (p = 0.368). Mean PFV (SD) (blur) was 14.5 (2.5) in 50 lux, 10.2 (2.2) in 100 lux, and 8.2 (2.1) in 150 lux. Under 50, 100 and 150 lux, respectively, the mean PFV (SD) (break) values were 16.7 (2.4), 13.4 (1.8), and 10.8 (2.2), and the mean PFV (SD) (recovery) values were 13.3 (2.1), 10.7 (2.1), and 7.5 (2.7). With increased illumination levels, PFV blur, break, and recovery values were significantly lower (p < 0.001).

Conclusions: PFV values were significantly higher in lower illumination. Clinicians should be aware that room illumination affected the PFV values measured.

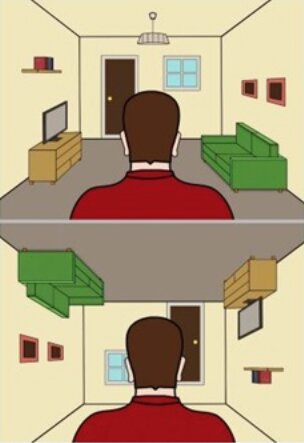

Article Le Monde: Quand un patient voit tout ce qui l’entoure à l’envers

Quand un patient voit tout ce qui l’entoure à l’envers

C’est l’histoire d’un octogénaire qui se présente aux urgences. Il vient à nouveau de présenter une syncope, la troisième en trois mois. Tous ces épisodes sont survenus alors qu’il marchait : il se met à accélérer puis à chanceler, avant de perdre brutalement connaissance. La dernière syncope l’a fait chuter face contre terre, avec pour conséquence une rupture du globe oculaire.

À l’admission à l’hôpital, ce patient se plaint d’une douleur de l’œil droit et d’une perte de la vision du même côté. Il ne peut que percevoir la lumière. Sa tension artérielle est élevée : 160/76 mmHg.

Ce patient a récemment présenté des symptômes neurologiques pouvant être attribués à une sclérose latérale primitive, maladie due à une atteinte sélective de la voie commandant la motricité et qui se traduit chez cet homme par une spasticité (rigidité) des membres supérieurs. Une IRM cérébrale, réalisée trois mois plus tôt, a montré une atrophie du cerveau liée à l’âge et une maladie ischémique microvasculaire chronique (insuffisance d’apport en oxygène par les petits vaisseaux cérébraux).

Une image visuelle qui pivote à 180 degrés

Trois jours après son admission à l’hôpital, le patient voit soudainement les objets qui l’entourent de façon inversée à 180 degrés. Il remarque alors que l’horloge sur le mur est à l’envers, tout comme les personnes de l’équipe médicale. Ceci se produit pendant une durée inférieure à 30 secondes, alors qu’il est allongé sur son lit.

Ce cas clinique a été rapporté le 28 décembre 2023 dans la revue en ligne BMJ Case Reports par Cassandra Mullen et ses collègues de l’université de l’Oregon à Portland. Leur patient présente ce que l’on appelle une métamorphopsie avec inversion de l’image.

Ce terme, créé en 1998, désigne un trouble visuel rare qui s’accompagne temporairement d’une rotation à 180 degrés dans le plan frontal de l’image visuelle, de telle façon que la personne voit alors soudainement son environnement à l’envers pendant un instant. Ce symptôme a été décrit pour la première fois au XIXe siècle comme étant un symptôme de l’hystérie.

D’autres termes sont parfois utilisés pour désigner ce que l’on appelle en anglais la reversal-of-vision metamorphopsia (RVM) : room-tilt illusion (illusion de la pièce inclinée), upside-down vision (vision à l’envers), inverted vision (vision inversée).

La métamorphopsie désigne un trouble de la vision caractérisé par une déformation des images, dans leur forme, dans leur taille, leur emplacement, leur couleur.

Métamorphopsie avec inversion de l’image

Les causes les plus fréquentes de la métamorphopsie avec inversion de l’image sont un AVC (infarctus cérébral aigu) siégeant dans la circulation postérieure, une hémorragie intracrânienne, des troubles du système vestibulaire tels que la maladie de Ménière (caractérise par des crises de vertige), une tumeur du sac endolymphatique, une infection par le virus varicelle-zona (VZV) du nerf vestibulaire, une atteinte du nerf vestibulaire lors d’une intervention chirurgicale, un épisode aigu de maladie démyélinisante (sclérose en plaques), une toxicité due aux opioïdes, une épilepsie focale, une migraine, un traumatisme.

Publiée en 2022, une revue systématique de la littérature médicale et méta-analyse de tous les cas publiés n’a dénombré que 52 cas de métamorphopsie avec inversion de l’image (RVM) décrits dans 28 articles différents. Les informations sur ce trouble visuel sont donc très limitées. Le premier article sur ce thème a été publié en 1974.

Dans la plupart des cas, l’atteinte du système nerveux central concernait les régions postérieures, en particulier le tronc cérébral, le cervelet ou la partie périphérique des voies vestibulaires issues de l’oreille interne.

L’âge des patients était compris entre 12 et 85 ans. On compte plus d’hommes que de femmes (66 % vs. 34 %). Selon les cas, la durée de l’épisode d’inversion de l’image visuelle varie de quelques secondes à quelques minutes, parfois plusieurs heures. Lorsque l’on exclut les écarts trop importants, la durée moyenne d’un tel épisode est de 12 minutes.

Il existe une différence de durée statistiquement significative entre les épisodes ayant une cause ischémique, qui peuvent persister quatre heures, et ceux relevant d’une cause vestibulaire (qui ont une durée d’environ 30 minutes).

Lorsque survient un AVC aigu, des voies neurologiques fonctionnelles semblent capables de suppléer rapidement celles qui ne fonctionnement plus. Cette redondance neuronale permettrait de reconstruire des cadres de références spatiales et de rétablir l’orientation normale du champ visuel environnant. Ceci expliquerait donc que la métamorphopsie avec inversion de l’image soit généralement de courte durée. Dans tous les cas, elle disparaît spontanément, sans que le traitement prescrit au cas par cas n’ait démontré un quelconque bénéfice.

Les symptômes associés les plus fréquents sont vertiges, nausées et vomissements. Un mal de tête (céphalée) n’est présent que dans environ 15 % des cas. Une série de mouvements oscillatoires, involontaires et saccadés des globes oculaires (nystagmus) est observée dans environ un tiers des cas. Une ataxie, définie par un trouble de la coordination motrice avec atteinte du maintien postural et de l’équilibre, est observée dans environ un cas sur cinq. Elle peut se manifester par une démarche instable et titubante, comme dans le cas récemment rapporté.

On ne connaît pas précisément les mécanismes physiopathologiques à l’origine de cet étrange symptôme. On estime qu’il serait dû à une atteinte des réseaux sensoriels qui intègrent les stimuli visuels, vestibulaires et tactiles, avec pour conséquence une incapacité de traiter les images rétiniennes normalement inversées. Il faut en effet savoir que les images perçues par les yeux, lorsqu’elles frappent notre rétine, sont à l’envers. Par la suite, le cerveau interprète l’image pour la présenter à l’endroit, dans sa réalité verticale, et on la perçoit donc dans le bon sens.

Mais revenons au cas rapporté par des neurologues de la faculté de médecine de l’université de Portland dans BMJ Case Reports.

Le patient a passé une angiographie cérébrale numérisée. Cet examen, qui permet d’explorer les vaisseaux intracrâniens, révèle la présence de multiples rétrécissements et occlusions dans les circulations cérébrales antérieure et postérieure, notamment au niveau de l’artère vertébrale gauche (au niveau du cou) et de l’artère basilaire, vaisseau né de la réunion des artères vertébrales et situé à la base du crâne.

Compte tenu de ces multiples sténoses artérielles, les médecins ont considéré que ce patient n’était pas éligible à la pose d’un stent intracrânien pour dilater les artères. La rupture du globe a par ailleurs été réparée chirurgicalement. Malheureusement, cet octogénaire a par la suite perdu toute vision de l’œil droit.

Au cours de l’année suivante, bien que ce patient ait continué à présenter des syncopes ayant parfois entraîné des chutes, il n’a plus connu d’autres épisodes d’inversion de l’image du champ visuel. Deux ans plus tard, il a subi un accident vasculaire cérébral ischémique et le diagnostic de démence a été posé.

Il est probable qu’une perfusion inadéquate du cortex postérieur, du fait d’un ralentissement du flux sanguin causé par les sténoses de l’artère basilaire et de l’artère vertébrale, a entraîné chez ce patient une syncope et une métamorphopsie avec inversion de l’image. Le traitement antihypertenseur du patient a ensuite été allégé afin de maintenir une pression artérielle suffisante dans la circulation cérébrale.

Voir des gens marcher sur le plafond

Un autre cas de métamorphopsie avec inversion de l’image a été rapporté en décembre 2023 par un médecin australien dans le Journal of Neuro-Ophthalmology. Il concerne un homme de 77 ans qui était obligé de fermer les yeux car sa vision inversée provoquait des nausées et des vomissements. Il déclarait voir des personnes marcher au plafond, comme si c’était le plancher, et pour lui les objets du côté droit de son environnement étaient à l’envers et se situaient du côté gauche de son champ visuel, de telle façon qu’il ne parvenait jamais à toucher un objet lorsqu’il le voulait.

L’IRM cérébrale a par la suite révélé un infarctus aigu de petite taille de la région postérieure du cervelet. Les symptômes ont complètement disparu après 72 heures.

Dans une étude, publiée dans la revue Archives of Neurology en 1998, et portant sur six cas de RVM, un des patients voyait les gens marcher sur la tête et avait noté que les fenêtres proches du plafond étaient à portée de main. Il avait en outre remarqué qu’une tasse de thé reposait à l’envers sur une étagère, mais que curieusement le thé ne tombait pas par terre. Les auteurs indiquaient par ailleurs que trois patients avaient ressenti une légère sensation d’inclinaison ou de lévitation du corps. Cependant, aucun n’avait éprouvé une inversion complète de son corps dans l’espace. En d’autres termes, aucun patient n’avait eu la sensation de marcher lui-même sur la tête. À ce propos, notons que seulement cinq patients décrits dans la littérature à l’époque avaient présenté des altérations spectaculaires de la perception corporelle (inclinaison du corps, inversion complète du corps, inclinaison de la tête).

Seulement trois cas associés à une perte de connaissance

On ne dénombre dans la littérature médicale que trois autres cas de métamorphopsie avec inversion de l’image (RVM) associée à une perte de connaissance transitoire. En 2003, des neurologues américains ont rapporté le cas d’un homme de 76 ans ayant présenté de multiples épisodes de RVM et qui avait été retrouvé au sol par sa femme. La cause du RVM avait été attribuée, sans certitude, à des crises épileptiques.

En 2006, une équipe turque a décrit le cas d’un adolescent de 16 ans qui a présenté deux épisodes de RVM avec altération de la conscience, lesquels furent, là encore, mis sur le compte d’une épilepsie, pas d’une syncope. Enfin, en 1993, des neurologues italiens ont rapporté la survenue d’une RVM chez une femme de 52 ans qui présentait une diminution du flux sanguin dans la circulation de la région postérieure du cerveau (insuffisance vertébro-basilaire).

Quoi qu’il en soit, avec ou sans perte de connaissance, les données montrent qu’il est difficile de différencier cliniquement les épisodes de vision inversée relevant d’une cause bénigne de celles qui témoignent de la présence d’une pathologie plus sérieuse. Il importe donc que les cliniciens n’hésitent pas à demander une imagerie de la tête et du cou, en particulier quand la RVM dure plusieurs heures.

Marc Gozlan (Suivez-moi sur BlueSky, X, Facebook, LinkedIn, Mastodon, et sur mon autre blog ‘Le diabète dans tous ses états‘, consacré aux mille et une facettes du diabète – déjà 56 billets).

Pour en savoir plus :

Mullen C, Jacobs Z, Pettersson D, Hunter A. Turning the world upside down: reversal-of-vision metamorphopsia in a patient with syncope. BMJ Case Rep. 2023 Dec 28;16(12):e255453. doi: 10.1136/bcr-2023-255453

Yap JA. Reversal of Vision Metamorphopsia: A Case Report. J Neuroophthalmol. 2023 Dec 1;43(4):e207-e208. doi: 10.1097/WNO.0000000000001501

Katsuki K ,Tanaka S, Matsumoto T. Dizziness and reversal of vision metamorphopsia due to cerebellum infarction caused by a vertebral artery stenosis: a case report. JJAAM. 2023; 34: 92-6. doi: 10.1002/jja2.12788

Yap JA. Upside-down vision: a systematic review of the literature. BMJ Neurol Open. 2022 Sep 7;4(2):e000337. doi: 10.1136/bmjno-2022-000337

Okuyucu EE, Okuyucu S, Karazincir S, et al. Acute ‘upside-down’ visual inversion due to multiple sclerosis. Mult Scler. 2008 Mar;14(2):266-7. doi: 10.1177/1352458507082045

Unal A, Cila A, Saygi S. Reversal of vision metamorphopsia: a manifestation of focal seizure due to cortical dysplasia. Epilepsy Behav. 2006 Feb;8(1):308-11. doi: 10.1016/j.yebeh.2005.08.012

Gondim FA, Leira EC, Bertrand ME. Video electroencephalogram monitoring during paroxysmal upside down reversal of vision. J Neuroophthalmol. 2003 Jun;23(2):180. doi: 10.1097/00041327-200306000-00051

River Y, Ben Hur T, Steiner I. Reversal of vision metamorphopsia: clinical and anatomical characteristics. Arch Neurol. 1998 Oct;55(10):1362-8. doi: 10.1001/archneur.55.10.1362

Stracciari A, Guarino M, Ciucci G, Pazzaglia P. Acute upside down reversal of vision in vertebrobasilar ischaemia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993 Apr;56(4):423. doi: 10.1136/jnnp.56.4.423

Benefits of Implementing Eye-Movement Training in the Rehabilitation of Patients with Age-Related Macular Degeneration: A Review

Abstract

Age-related macular degeneration (ARMD) is one of the most debilitating eye-related illnesses worldwide. Eye-movement training is evolving to be a non-invasive, rapid, and effective method that is positively impacting vision and QoL (quality of life) in patients suffering from ARMD. This review aims to highlight why a greater adoption of eye-movement training in the clinical and research setting is of importance. A PubMed and ResearchGate search was performed for articles published between 1982 and 2020. Patients with advanced ARMD tend to experience a diminished QoL. Studies regarding eye-movement training for patients with central vision loss revealed overall significant improvements in reading speeds, fixation, and saccade performance. They also experienced less fatigue. In select studies, eye-movement training revealed an improvement in binocular vision, fixation, reading speed, and diminished reading exhaustion. The process of eye-movement training used in some of the studies was rather empirical. The latter requires standardization so that a uniform and applicable methodology can be adopted overall.

Keywords: VFI tools; age-related macular degeneration; central scotoma; eye; eye tracking quality of life; eye-movement training; macular degeneration; neuroplasticity.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35053780/

Hilal A, Bazarah M, Kapoula Z. Benefits of Implementing Eye-Movement Training in the Rehabilitation of Patients with Age-Related Macular Degeneration: A Review. Brain Sci. 2021 Dec 28;12(1):36. doi: 10.3390/brainsci12010036. PMID: 35053780; PMCID: PMC8774007.

Webinaire SFERO: Comment le cerveau contrôle la fixation visuelle

La SFERO est heureuse de vous inviter à son prochain webinaire, qui se tiendra en ligne sur le thème

« Comment le cerveau contrôle la fixation visuelle »

Par Chantal MILLERET

Inscriptions et billetterie ICI

Ré-audit des résultats du traitement de l’amblyopie, comparant les résultats actuels à ceux de l’audit de 2011-2012

L’étude de référence sur la déficience visuelle: Etude Homère

Le collectif a mené une étude de grande ampleur afin d’obtenir des données inédites sur la

population déficiente visuelle en France et de récolter un ensemble d’informations pertinentes sur le cadre de vie des personnes.

Ce travail réalisé vise à mieux connaître les personnes déficientes visuelles et à saisir leurs difficultés au quotidien, pour aider à mieux cibler les aides en fonction de leurs différents profils.

Cette enquête s’est déroulée de février 2021 au 31 mai 2022 et le colloque de présentation des résultats a eu lieu en février 2023 au Conseil économique, social et environnemental

téléchargez le rapport de l’étude sur le site:

Source Bienvenue sur le site de l’étude Homère – Etude Homère (etude-homere.org)

Podcast Radio France: « Vision et sport, améliorer ses performances et se protéger »

À l’occasion du festival Demain le Sport, coorganisé avec « L’Équipe » et France Télévisions, franceinfo vous propose de revivre les différentes tables rondes qui ont eu lieu au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Retrouvez l’intégralité en podcast de la table ronde « Vision et sport, améliorer ses performances et se protéger », avec Charles Caudrelier, navigateur, skipper du Maxi Edmond de Rothschild, Benoît Jaubert, directeur général d’Optic 2000, et Florian Cazenave, ancien joueur de rugby professionnel et actuel directeur de la formation du club de l’USA Perpignan, qui a eu lieu le 19 septembre 2023 au festival « Demain le Sport », organisé par franceinfo, avec France Télévisions et L’Equipe, à la Maison de la Radio et de la Musique.

Une nouvelle étude éclaircit le lien entre les symptômes de TDAH pendant l’enfance et plusieurs comorbidités médicales non psychiatriques

Le TDAH (ADHD en anglais) se manifeste par des niveaux élevés d’inattention et/ou d’agitation et d’impulsivité. © Adobe Stock

Le TDAH (ADHD en anglais) se manifeste par des niveaux élevés d’inattention et/ou d’agitation et d’impulsivité. © Adobe Stock

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) touche de nombreux enfants et s’accompagne souvent de comorbidités, dont des troubles métaboliques, de l’asthme ou encore des caries dentaires. Cependant, des incertitudes demeurent concernant la chronologie de l’apparition de ces troubles, notamment pour savoir à quelles comorbidités le TDAH est associé au cours du temps et inversement, quelles conditions médicales augmentent le risque de développer des symptômes de TDAH. Des scientifiques de l’Inserm et de l’université de Bordeaux au sein du Centre de recherche sur la santé des populations, en collaboration avec des équipes au Royaume-Uni, en Suède et au Canada, ont mené l’analyse la plus complète jusqu’ici en évaluant les liens temporels entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions médicales. Leurs résultats, publiés dans la revue Lancet Child and adolescent health, soulignent l’importance d’une prise en charge multidisciplinaire des patients TDAH, fondée sur une collaboration renforcée entre professionnels de santé physique et mentale.

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble du neurodéveloppement qui débute dans l’enfance et se caractérise par des niveaux élevés d’inattention, et/ou d’agitation et d’impulsivité. Au-delà des difficultés qu’il engendre à l’école ainsi que dans la vie professionnelle et sociale, des travaux ont mis en évidence que le TDAH est associé à plusieurs comorbidités médicales (troubles métaboliques, asthme, obésité, addictions…) et à un risque accru de blessures accidentelles.

Néanmoins, les études publiées jusqu’ici pour y voir plus clair entre ces associations présentaient des limites méthodologiques. Réalisées sur des petits échantillons de patients, sans suivi de leur état de santé sur le long terme, elles ne permettaient pas de déterminer la direction des associations observées et la temporalité selon laquelle elles se mettaient en place. En outre, des facteurs de confusion comme les inégalités sociales de santé ou la prise de traitements médicamenteux étaient souvent insuffisamment pris en compte.

Il était donc difficile pour les scientifiques de répondre à un certain nombre de questions : les comorbidités apparaissent-elles avant ou après le développement du TDAH ? Sont-elles directement liées à ce trouble ou bien causées par d’autres facteurs ? Le TDAH peut-il être favorisé par des conditions médicales antérieures ? Comprendre les séquences temporelles de ces différentes associations est pourtant essentiel pour élaborer des stratégies de prise en charge et de prévention appropriées pour les patients.

L’équipe de Cédric Galera, chercheur au Centre de recherche sur la santé des populations de Bordeaux (Inserm/Université de Bordeaux) et pédopsychiatre, en collaboration avec des équipes britanniques, suédoises et canadiennes, a donc décidé d’analyser les données de plus de 2 000 enfants participant à une grande cohorte, l’Étude longitudinale du développement de l’enfant du Québec, menée au Canada. Les enfants ont été suivis de l’âge de 5 mois à 17 ans. Ils ont été vus à de multiples reprises, dans leur petite enfance (entre 5 mois et 5 ans), dans l’enfance (entre 6 et 12 ans) et à l’adolescence (entre 13 et 17 ans).

TDAH et autres troubles

À ces occasions, les enfants ont été évalués sur la gravité des éventuels symptômes de TDAH qu’ils présentaient ainsi que sur leur état physique (état de santé général, maladies éventuelles…). Ces données étaient rapportées aux chercheurs par la personne connaissant le mieux l’enfant dans la petite enfance, par les enseignants au milieu de l’enfance et par l’enfant lui-même à l’’adolescence.

S’appuyant sur ces données et en tenant compte de multiples facteurs de confusion, les scientifiques ont réalisé des analyses statistiques pour mesurer les associations entre le fait de présenter des symptômes de TDAH et celui de développer certains troubles physiques ultérieurs, et à l’inverse, entre le fait de présenter des problèmes physiques pendant l’enfance et de développer ensuite des symptômes du TDAH ultérieurs.

« Il s’agit de l’analyse la plus complète évaluant les liens temporels entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions médicales, y compris les problèmes dermatologiques, les infections, les traumatismes, les conditions de sommeil et d’autres maladies chroniques. Nous avons cherché à évaluer les associations longitudinales possibles entre les symptômes du TDAH et un large éventail de conditions physiques, en tenant compte de plusieurs facteurs de confusion », explique Cédric Galera, qui est aussi le premier auteur de l’étude.

Les scientifiques ont ainsi montré que le fait d’avoir des symptômes de TDAH pendant la petite enfance était associé à un IMC élevé au milieu de l’enfance et à l’adolescence ainsi qu’à des blessures non intentionnelles pendant l’adolescence. À l’inverse, le fait d’avoir présenté des blessures involontaires pendant la petite enfance était associé à l’apparition ultérieure de symptômes de TDAH au milieu de l’enfance et à l’adolescence. Enfin, le syndrome des jambes sans repos pendant la petite enfance augmentait aussi le risque de TDAH au milieu de l’enfance.

« En éclaircissant les liens entre le TDAH et différentes comorbidités, ainsi que l’échelle temporelle à laquelle elles se mettent en place, notre étude renforce l’idée que les problèmes de santé physique et mentale sont imbriqués, et souligne la nécessité pour les professionnels de santé de toutes les disciplines de mieux travailler ensemble. Il faudrait par exemple que les médecins puissent réorienter vers d’autres champs disciplinaires au besoin. Plus on intervient tôt, plus on prévient les risques évolutifs associés au TDAH », souligne Cédric Galera.

Pour aller plus loin, l’équipe va continuer à s’intéresser à ces associations en étudiant les données recueillies chez le jeune adulte, entre 20 et 25 ans. En outre, les scientifiques souhaiteraient aussi mener des travaux similaires à partir des données françaises, en s’appuyant sur les grandes cohortes mises en place sur le territoire, comme la cohorte Elfe (Étude longitudinale française depuis l’enfance)

Association between ADHD and vision problems. A systematic review and meta-analysis

Association between ADHD and vision problems. A systematic review and meta-analysis

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9812778/pdf/41380_2022_Article_1699.pdf

Lire sur papier, lire sur écran : en quoi est-ce différent ?

Lire sur papier, lire sur écran : en quoi est-ce différent ?

Les écrans de téléphones mobiles, de tablettes et d’ordinateurs envahissent notre quotidien, et voilà dictionnaires, fiches de cours ou même classiques de la littérature à portée de clic. Faut-il inciter les élèves à profiter à 100% de ces facilités d’accès inédites au savoir, et renvoyer le papier au passé ? Rien n’est moins sûr si l’on se penche sur les derniers résultats de la recherche.

Depuis le début de ce siècle, plusieurs dizaines d’études ont été menées pour évaluer les effets du support de lecture sur les performances de compréhension de textes qui pouvaient être soit documentaires – manuels scolaires, ouvrages universitaires – soit narratifs – fictions, romans…

Les résultats de ces études ont été repris dans deux méta-analyses publiées en 2018 ; celle de Kong, Seo et Zhai, portant sur 17 études, publiée dans le journal Computers & Education, et celle de Delgado et de ses collègues, portant sur 54 études effectuées auprès d’un total d’environ 170 000 lecteurs, et publiée dans Educational Research Review. Il en ressort que la compréhension de textes est significativement meilleure lorsque la lecture s’effectue sur papier que sur écran.

Habitudes de lecture

Si Kong, Seo et Zhai (2018) n’ont pas pris en compte la nature des textes (documentaires ou narratifs) comme critère, Delgado et ses collègues ont en revanche constaté que la différence entre papier et écran se manifestait dans le cas des textes documentaires, des textes à la fois documentaires et narratifs, mais pas des textes uniquement narratifs. Les auteurs apportent deux éléments d’interprétation à ce résultat :

- les textes documentaires font appel à des traitements cognitifs plus complexes impliquant par exemple l’utilisation d’un vocabulaire académique très spécifique

- ils sont moins connectés aux connaissances que possèdent les lecteurs sur le monde réel, tout cela rendant la compréhension à la fois plus difficile pour ce type de textes et en même temps plus sensible à la nature du support de lecture.

Pour expliquer cette plus grande facilité de compréhension sur un support papier, le premier facteur que l’on pourrait invoquer serait celui de l’expérience. Les technologies numériques étant relativement nouvelles, les habitudes de lecture sur écran seraient moins ancrées que celles sur papier. Une façon de tester ce facteur serait de vérifier si, dans les publications les plus récentes, où les participants affichent donc une familiarité plus grande avec les écrans, les écarts de compréhension s’atténuent entre les supports.

Or, comme Delgado et ses collègues l’ont constaté, c’est exactement l’inverse qui se produit : la différence de performances de compréhension entre écran et papier s’accroît dans les études les plus récentes par rapport aux plus anciennes. Le manque relatif d’expérience par rapport à la technologie n’explique donc pas les avantages du papier en matière de lecture.

Expérience sensorielle

La matérialité du livre imprimé serait-elle alors le facteur décisif ? En effet, la lecture d’un livre implique non seulement l’analyse et le traitement de ce qui y est écrit mais aussi l’association entre un contenu et un objet riche d’un point de vue sensoriel. Forme, couverture du livre, odeur, nombre et épaisseur des pages aident notre cerveau à intégrer les informations qui lui parviennent et à mieux les retenir dans la durée.

En stockant des milliers d’ouvrages, tablettes et liseuses permettent certes d’alléger les cartables, mais, lus sur un même support, manuels scolaires et romans seront associés à une expérience sensorielle moins spécifique et seront par conséquent moins bien traités et mémorisés. Les résultats d’une étude qui vient d’être publiée par Mangen, Olivier et Velay (2019) vont dans ce sens.

Les auteurs ont demandé aux participants de l’étude de lire un long texte narratif en utilisant soit un livre soit une liseuse. Si les performances générales de compréhension mesurées étaient globalement les mêmes, quel que soit le support, la lecture sur papier permettait de mieux se rappeler où les phrases sont apparues précisément et dans quel ordre les événements se sont déroulés.

Les auteurs considèrent ainsi que la manipulation d’un vrai livre pendant la lecture apporte des informations sensorielles et motrices plus riches, ce qui permet de mieux traiter et de mieux mémoriser le texte et l’organisation temporelle des événements décrits. Ainsi, les données scientifiques actuelles nous amènent à continuer de privilégier la lecture de livres imprimés si l’on souhaite favoriser la compréhension et la mémorisation de ce qui est lu.

Toutes les publications EyeLink

Les 11 000+ publications de recherche EyeLink évaluées par des pairs jusqu’en 2022 (avec certaines au début de 2023) sont répertoriées ci-dessous par année. Vous pouvez effectuer des recherches dans la bibliothèque de publications à l’aide de mots-clés tels que Recherche visuelle, Poursuite fluide, Parkinson, etc. Vous pouvez également rechercher des noms d’auteurs individuels. Les études d’oculométrie regroupées par domaine de recherche sont disponibles sur les pages des solutions.

Les écrans et l’autisme : le rôle des prédispositions génétiques

Les écrans et l’autisme : le rôle des prédispositions génétiques

Depuis 2017, le Dr Anne-Lise Ducanda propage un discours catastrophiste sur l’exposition des enfants aux écrans, arguant du fait qu’une telle exposition pourrait rendre des enfants autistes. A l’appui de ses affirmations, les observations faites dans sa PMI : parmi les enfants qu’elle voit, certains ont des symptômes d’autisme ou d’autres troubles du développement, et ces enfants passent souvent aussi beaucoup de temps sur des écrans.

Mes collègues et moi-même avons vite pointé les failles béantes de ce raisonnement. D’une part, sans tenir des statistiques précises et exhaustives sur l’ensemble des enfants, avec ou sans troubles, plus ou moins exposés aux écrans, il est impossible d’affirmer quoi que ce soit sur une éventuelle association entre troubles et exposition aux écrans. Ni Mme Ducanda ni ses collaborateurs n’ont apporté la moindre statistique à l’appui de leurs affirmations. Les résultats de la Cohorte Elfe sont pourtant beaucoup plus nuancés.

D’autre part, quand bien même une association statistique est observée entre l’exposition aux écrans et le diagnostic de certains troubles, cela ne suffit pas à conclure que les écrans sont un facteur de risque du trouble. En effet, une corrélation n’est pas la preuve d’un lien de causalité, il existe d’autres possibilités (Figure 1).

Parmi ces possibilités, nous avions évoqué celle que le fait d’avoir un trouble neurodéveloppemental tel que l’autisme pourrait augmenter l’exposition aux écrans (cas de la Figure 1a), par exemple parce que ces enfants recherchent moins les interactions sociales, parce que leur comportement difficile à gérer pour les parents peut faire apparaître les écrans comme une aide possible, ou encore parce qu’ils utilisent des appareils numériques comme outils de communication ou de médiation dans le cadre de leur prise en charge. Néanmoins, nous ne connaissions pas de données testant directement cette hypothèse. Une nouvelle étude vient de suggérer que cette hypothèse pourrait bien être correcte.

Il s’agit d’une étude portant sur 437 enfants âgés de 2 à 4 ans faisant partie d’une cohorte de naissance japonaise. Leur exposition aux écrans a été évaluée par questionnaires parentaux à 24, 32 et 40 mois. Cette exposition a été modélisée, donnant lieu à l’identification de 4 trajectoires (Figure2).

Dans cette cohorte, des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux ne sont pas disponibles (et seraient de toute façon trop nombreux pour faire des statistiques probantes, vu l’effectif). En revanche, l’ADN des enfants a été collecté et analysé, et a permis de calculer des scores polygéniques indexant les prédispositions génétiques pour l’autisme et pour le TDAH (trouble déficit d’attention et hyperactivité). Pour en savoir plus sur les scores polygéniques, vous pouvez regarder cette vidéo et/ou lire cet article.

Les résultats suggèrent que les prédispositions génétiques à l’autisme augmentent le risque d’avoir une exposition croissante aux écrans (trajectoire 2 : +34% par écart-type du score polygénique de l’autisme), ainsi que d’avoir une exposition élevée (trajectoire 4 ; +27%). De plus, les prédispositions génétiques au TDAH augmentent le risque d’avoir une exposition croissante (trajectoire 2 ; +19% par écart-type du score polygénique du TDAH) mais pas élevée (trajectoire 4 : -42%). Comme l’ADN est stable depuis la conception de l’enfant, on sait que s’il y a un lien de causalité, le sens est nécessairement des prédispositions génétiques vers l’exposition aux écrans, plutôt que le contraire.

Ces résultats sont indépendants du sexe de l’enfant et du nombre de frères et sœurs, facteurs qui ont par ailleurs un effet sur l’exposition aux écrans : les garçons ont plus souvent que les filles une exposition croissante ou élevée (effet déjà connu), et les enfants ayant plus de frères et sœurs ont une exposition plus faible (effet assez plausible).

Bien évidemment, c’est la première étude à rapporter un tel résultat, et elle n’est pas parfaite, il faut donc s’abstenir d’en tirer des conclusions définitives. D’autres études seront nécessaires pour savoir si ce résultat est répliqué, et si ce lien entre prédispositions génétiques et exposition aux écrans explique la totalité des corrélations observées. Néanmoins, à ce stade, j’ai envie d’en tirer les deux conclusions suivantes :

- L’association causale entre exposition aux écrans et troubles du développement est un sujet trop complexe et trop sérieux pour être débattu sur la base de simples observations faites dans des PMI, ou dans tout autre contexte clinique.

- Les analyses génétiques de prédisposition à des troubles ou à des capacités cognitives ont beaucoup à apporter aux études scientifiques en psychiatrie, en psychologie, et même en sciences sociales. Cette étude en est un excellent exemple. Nous en verrons d’autres prochainement.

LA RÉTINE POURRAIT ÊTRE LE REFLET DES STRUCTURES CÉRÉBRALES

DES SIMILITUDES ANATOMIQUES ET FONCTIONNELLES OBSERVÉES…

Il existe des similitudes anatomiques et fonctionnelles entre la rétine et le cerveau, et la rétine pourrait ainsi représenter une « fenêtre » pour observer les structures cérébrales. La rétine contient notamment des couches de cellules nerveuses permettant de transmettre le signal visuel au cerveau, et ces couches sont très facilement visualisées et mesurées par un examen ophtalmologique rapide et non invasif (examen en tomographie par cohérence optique).

Chez près de 900 étudiants de l’étude i-Share ayant participé à la fois aux examens ophtalmologiques et à l’IRM cérébrale à Bordeaux, l’équipe scientifique du Bordeaux Population Health a cherché à comprendre si les structures nerveuses de la rétine pouvaient les renseigner sur les structures nerveuses du cerveau, qui lui n’est pas directement et facilement observable.

Leurs résultats suggèrent que l’épaisseur des couches nerveuses rétiniennes est corrélée aux structures cérébrales, notamment dans des régions du cerveau contenant des voies visuelles, mais aussi au-delà.

…QUI CONFORTENT LA RECHERCHE ET OUVRENT DE NOUVELLES VOIES.

De façon plus précise, les scientifiques ont mesuré différentes couches nerveuses dans la rétine : à la fois des couches contenant les corps cellulaires des neurones rétiniens (appelés cellules ganglionnaires) mais aussi la couche des fibres nerveuses composée des axones de ces neurones rétiniens qui vont constituer le nerf optique cheminant ensuite jusqu’au cerveau.

Dans cette population jeune, les chercheurs ont trouvé des corrélations entre rétine et cerveau principalement avec des marqueurs cérébraux reflétant l’intégrité de la substance blanche (partie du cerveau constituée des faisceaux de fibres nerveuses). Quand ils analysaient le cerveau dans sa globalité, une épaisseur plus importante des différentes couches rétiniennes (plus de neurones rétiniens et plus de fibres nerveuses rétiniennes) était associée à une meilleure intégrité de la substance blanche.

Comme attendu, les scientifiques ont trouvé des associations avec plusieurs régions du cerveau impliquées dans la vision. Dans ces régions visuelles, une épaisseur plus importante des couches rétiniennes était corrélée non seulement à une meilleure intégrité de la substance blanche, mais aussi à un volume plus important de matière grise (correspondant aux corps cellulaires des neurones).

Mais leurs travaux ont aussi montré qu’il existait des associations au-delà des régions visuelles, principalement dans des régions contenant des faisceaux associatifs, c’est-à-dire des faisceaux de fibres nerveuses reliant différentes zones du cerveau entre-elles.

Les études antérieures sur les relations entre couches rétiniennes et cerveau s’étaient principalement intéressées à ces relations dans des populations âgées, comme reflet de pathologies ou de processus du vieillissement. Les résultats ici montrent qu’il existe des corrélations physiologiques entre rétine et cerveau chez les jeunes, en amont de tout processus pathologique.

La rétine pourrait ainsi représenter un accès pour mieux étudier ce qui se passe au niveau du cerveau.

A terme, cela pourrait permettre de mieux comprendre comment se développe et évolue le cerveau au cours de la vie.

Mais comme pour tout travail de recherche, cette étude étant la première ayant inclus de nombreux participants jeunes, les résultats doivent être confortés par d’autres travaux.

Publication scientifique : Sara Cristina Lima Rebouças, Fabrice Crivello, Ami Tsuchida, Christophe Tzourio, Cédric Schweitzer, Jean‐François Korobelnik, Cécile Delcourt, Catherine Helmer Association of retinal nerve layers thickness and brain imaging in healthy young subjects from the i-Share-Bordeaux study. Human Brain Mapping. 2023-07-04; : DOI: 10.1002/hbm.26412

De quelle manière la consommation d’alcool affecte notre vision?

source: De quelle manière la consommation d’alcool affecte notre vision? (icrcat.com)

De quelle manière la consommation d’alcool affecte notre vision?

On a tous entendu qu’abuser de l’alcool est mauvais pour la santé. Lorsqu’on boit trop, non seulement on sous-estime les risques de nos décisions, mais on expérimente aussi une relaxation musculaire qu’affecte également notre vision.

L’abus d’alcool a des effets immédiats et à court terme, comme une vision floue ou double, la sensibilité à la lumière ou la sécheresse lacrymale. Ces effets disparaissent habituellement le lendemain, mais à long terme, l’abus réitéré d’alcool peut aussi entrainer des dommages irréversibles qu’il faudrait connaître.

Effets dans la vision à court terme

L’un des effets à court terme associé à la consommation excessive d’alcool est la vision double. Cette affection, connue aussi sous le nom de diplopie, fait que les images perçues l’œil gauche et l’œil droit ne s’assimilent pas de manière correcte dans le cerveau et forment une seule image spatiale.

Un autre effet est la détérioration du film lacrymal qui recouvre la surface de l’œil. Ceci est dû au fait que l’éthanol passe à la larme et favorise l’évaporation de sa partie aqueuse. Comme conséquence, la qualité de l’image perçue est affectée.

D’autre part, l’alcool a aussi des effets sur notre perception des couleurs (surtout le rouge) et sur notre capacité à nous adapter aux changements d’illumination, ainsi qu’à augmenter la perception des halos (cercles lumineux).

Les effets de l’alcool sur la vision doivent être pris en compte, en particulier lors de la conduction nocturne, car ils peuvent nous empêcher de voir un passage pour piétons, de distinguer un feu de circulation ou d’être éblouis par les phares d’un autre véhicule.

Effets de la vision à long terme

Bien que les effets à court terme peuvent être nocifs, la consommation de grandes quantités d’alcool ou l’abus continué pendant des années peut augmenter le risque de dommages chroniques à la vision, au nerf optique et au traitement de l’information visuelle par le cerveau.

Une consommation excessive d’alcool peut affecter le nerf optique et peut provoquer une dégénérescence maculaire, qui aggravera notre perception des couleurs et des formes, les rendant moins vibrantes et plus floues.. De cette façon, la personne atteinte peut même éprouver des difficultés à reconnaître les visages.

La consommation d’alcool entraîne également des changements qui réduisent la quantité de nutriments et la quantité d’oxygène reçue par le nerf optique et une diminution des niveaux de vitamines du groupe B, en particulier B1 (thiamine) et B12 (cyanocobalamine) qui gravement endommager la vision. La combinaison de l’effet toxique de l’alcool et de faibles niveaux de vitamines peut causer ce qu’on appelle une neuropathie optique nutritionnelle toxique, une maladie du nerf optique qui cause une diminution de la vision dans les deux yeux et qui, si elle n’est pas corrigée à temps, peut être irrécupérable.

D’autre part, certaines études ont également établi un lien entre une consommation excessive d’alcool et un risque plus élevé d’être atteint de cataracte que, si elle n’est pas traitée, peut causer la cécité de l’œil. La cataracte touche habituellement les personnes de plus de 55 ans, mais le risque de la développer à un âge plus précoce augmente avec la consommation d’alcool et la carence nutritionnelle associée.

Il est donc important de prendre en compte ces effets si vous êtes un consommateur régulier d’alcool et de consulter un spécialiste si vous croyez qu’une consommation excessive d’alcool peut affecter de manière permanente votre vision.

L’IAPB attire l’attention du monde entier sur la santé oculaire sur le lieu de travail à l’occasion de la Journée mondiale de la vue

L’IAPB attire l’attention du monde entier sur la santé oculaire sur le lieu de travail à l’occasion de la Journée mondiale de la vue

Alors que le monde célèbre la Journée mondiale de la vue , nous sommes ravis d’attirer l’attention mondiale sur l’importance de donner la priorité à la santé oculaire sur le lieu de travail dans le cadre de la campagne Love Your Eyes de cette année.

Nous célébrons plus de 13 millions d’engagements d’individus et d’organisations à aimer leurs yeux, ce qui dépasse notre objectif de 10 millions et représente plus du double du nombre promis l’année dernière. Les engagements #LoveYourEyes conduisent à une plus grande sensibilisation du public à l’importance de prendre soin de sa santé oculaire.

En tant qu’alliance mondiale pour la santé oculaire, nous avons demandé à nos près de 200 organisations membres réparties dans 100 pays d’organiser des dépistages de la vue sur les lieux de travail, contribuant ainsi à sensibiliser les employeurs et leur personnel à l’importance de prendre soin de vos yeux au travail.

La journée a été célébrée dans le monde entier, avec des événements et des projections sur les lieux de travail organisés dans les bureaux, aux relais routiers et pour les agents de sécurité et les nettoyeurs de rues, du Népal à New York.

En plus de ces célébrations mondiales, Son Altesse Royale la duchesse d’Édimbourg, ambassadrice mondiale de l’IAPB, est actuellement en visite en Éthiopie pour célébrer le travail transformateur de l’organisation caritative internationale de soins oculaires Orbis et participer aux festivités nationales de la Journée mondiale de la vue le 12 octobre.

L’accent mis sur la santé oculaire sur le lieu de travail fait suite à la publication d’un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’IAPB qui souligne l’importance de protéger la vue des travailleurs. Selon Eye Health and the World of Work , la santé oculaire affecte considérablement les marchés du travail, les travailleurs ayant une déficience visuelle ayant 30 pour cent moins de chances d’être employés que ceux qui n’en ont pas.

La campagne Aimez vos yeux au travail de cette année et les célébrations de la Journée mondiale de la vue appellent les employeurs du monde entier à faire davantage pour protéger la santé oculaire des travailleurs à l’échelle mondiale.

« Nous savons que la santé oculaire a un impact profond sur le bien-être, la productivité et la sécurité des employés, et en cette Journée mondiale de la vue, nous nous engageons à renforcer l’importance de la santé oculaire sur le lieu de travail. La campagne Aimez vos yeux au travail et les célébrations de la Journée mondiale de la vue nous rappellent à temps le rôle essentiel que nos yeux peuvent jouer pour nous aider à atteindre notre plein potentiel au travail et au-delà », a déclaré Peter Holland, PDG de l’IAPB.

« Dans un monde où, pour beaucoup, l’accès équitable aux soins oculaires reste une réalité lointaine, s’engager à « Love Your Eyes » et organiser des examens de la vue sur le lieu de travail constituent une forme puissante de plaidoyer. Les plus de 13 millions de personnes qui ont adhéré à leur engagement et les dizaines d’organisations qui ont contrôlé les travailleurs dans le monde se font les champions de plus d’un milliard de personnes dans le monde qui n’ont pas un accès adéquat aux soins oculaires. Leur action est un appel retentissant au changement, amplifiant l’importance de faire des soins oculaires une priorité mondiale », a ajouté Holland.

Pour coïncider avec la Journée mondiale de la vue, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le lancement de « WHOeyes », une application de santé innovante qui guide les utilisateurs à travers une série de messages pour évaluer leur propre santé oculaire.

S’exprimant à propos de l’application, Stuart Keel, responsable technique du programme de soins de la vue et des yeux, a déclaré : « L’application WHOeyes est un complément parfait aux activités de la Journée mondiale de la vue qui se déroulent à l’échelle mondiale. L’application, tout comme la campagne Love Your Eyes, promeut des soins oculaires proactifs, ce qui constitue une étape essentielle pour répondre aux énormes besoins visuels non satisfaits à l’échelle mondiale.

_

Les particuliers sont invités à s’engager en faveur de #LoveYourEyes lors de la Journée mondiale de la vue et à ajouter leur nom aux millions de personnes qui donnent la priorité à leur santé oculaire.

WHOEyes est disponible en téléchargement sur l’ App Store et Google Play .

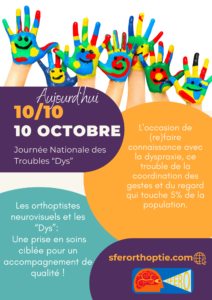

Journée Nationale des Troubles « Dys »